コラム

【健康コラム】腎機能はeGFRをグラフにするとわかりやすい

腎機能のお話は今回で4回目

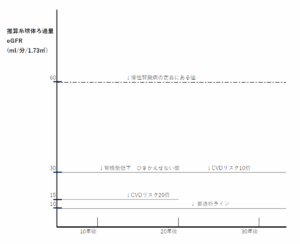

前回は腎機能の低下速度にふれました。これはグラフにするとわかりやすいです。

※CVDとは:心血管病のことです

血液検査のクレアチニンやシスタチンC(と年齢、性別)から計算した推算糸球体濾過量(eGFR)〇ml/min./1.73㎡を、このグラフに書いていくと、全体としてはゆるやかな右方さがりの直線になります。

ほかの臓器、たとえば、肝臓や膵臓など機能は、腎機能のように直線的な表現となる指標はありません(たぶん)。

また、eGFRがいくつくらいになると、心筋梗塞や脳卒中などの心血管病のリスクがどの程度高くなる、腎機能低下のスピードが速くなる、生命維持に腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植など)が必要になる

ということがわかっています。(急性の腎障害は除きます)

グラフの縦軸が、eGFR、横軸が年数です。

お手元に過去の検査結果があれば、点をいれてみるとよいです。

検査結果にeGFRの値がなければ、ウエブ検索で、eGFR計算フォームをさがしてみてください。クレアチニン値と、そのときの年齢、性別を入力するとeGFR値がわかります。

ゼロ点を現在としてもよいですし、10年、20年前の検査結果があれば、今を、10年あるいは20年のところにおいて、過去の検査結果と比較してみるとよいです。ざっくりいうと、寿命まで、eGFRが30をきらなければ、まあ、よしとしよう、というイメージです。

ゆうあいクリニック内科医:桑田 有希子